2025 年香港《施政报告》近日正式公布,其中一项关于高等教育的政策调整引发关注:自 2026/2027 学年起,香港每所资助专上院校的非本地生自费就学名额上限,将从当前相当于本地学额的 40%,进一步上调至 50%。

值得注意的是,这一调整距离上一次政策变动仅间隔两年。2023 年《施政报告》曾明确,2024/25 学年起非本地生名额上限已从 20% 提升至 40%,短短两年内非本地生比例上限实现两次上调,节奏明显加快。

政策的连续调整,让不少正为子女教育规划香港身份的家长产生顾虑。他们普遍关心两个核心问题:

“非本地生名额持续增加,是否会直接挤压本地生的升学名额?”

“此前为获取香港身份投入的精力与成本,未来在申请香港高校时还能体现优势吗?”

香港为何调整非本地生学额

一、申请热度攀升,学额需求增大

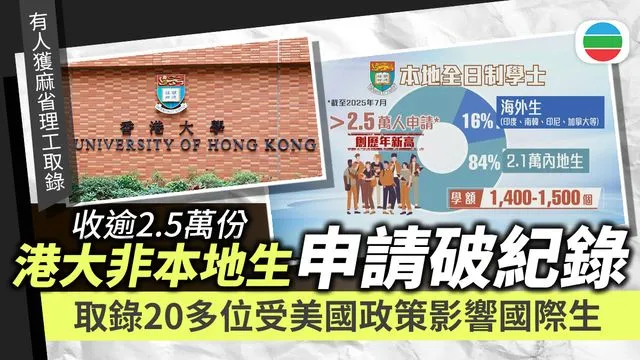

近年来,香港高等教育的国际竞争力持续凸显 —— 也是全球唯一拥有五所百强大学的城市。这种实力沉淀,直接推动非本地生申请量逐年攀升。

据 2025/26 学年入学申请最新数据,港大非本地生申请量突破 2.5 万宗,但可用学额仅约 1500 个,竞争比接近 17:1;港科大申请人数逼近

2 万,800 个学额的竞争比例更是高达 25:1。

据 2025/26 学年入学申请最新数据,港大非本地生申请量突破 2.5 万宗,但可用学额仅约 1500 个,竞争比接近 17:1;港科大申请人数逼近

2 万,800 个学额的竞争比例更是高达 25:1。

同期,港中文、港理工的非本地生申请量也分别同比增长 12%、10%,学额供给与申请热度间的差距持续扩大。这种 “一位难求” 的态势,印证了香港高教对全球生源的吸引力,也为学额调整提供了现实依据。

二、建设国际教育枢纽

香港的定位之一,是打造 “亚太地区国际专上教育枢纽”。

而非本地生学额提升,一方面,通过吸引来自不同国家和地区的优质生源,校园内多元文化交流氛围进一步推动香港高等教育的国际影响力;

另一方面,随着非本地生比例提升,香港高校也在同步优化课程体系,这些举措反过来又增强了“留学香港”的招牌。

三、产业人才储备

人才短缺是香港长远发展的重要挑战。据香港政府统计,到 2028 年本地劳动人力缺口将达 18 万,其中金融科技、人工智能、生物医药等战略性新兴产业的缺口尤为突出。

扩大非本地生学额,本质上是一套 “人才储备前置” 的解决方案:全日制本科及以上学历的非本地学生,毕业后可通过 IANG 签证直接衔接职场,这意味着优秀的国际生源能直接转化为产业所需的专业人才。

香港高校非本地生学额的调整,并非简单的数量增加,而是兼顾教育品质与城市发展的系统性布局:既回应了全球生源对优质教育的需求,也通过人才储备为城市长远发展夯实基础,在保持高教专业性的同时,实现了教育价值与社会价值的双向统一。

本地生学额是否会受影响

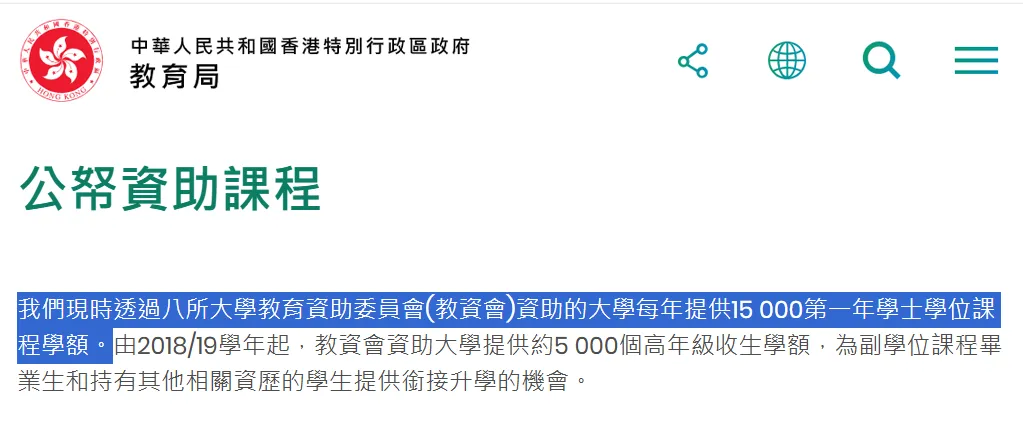

答案很明确:非本地生招生额增加,完全不影响本地生学额。《施政报告》中早已给出表述:“政府每年为本地生提供 15,000 个资助学额,该学额将明确维持,不会减少。”

关键在于,本地生和非本地生属于完全独立的招生池。非本地生学额的扩容,本质是高校整体招生规模的 “增量扩招”,而非从本地生学额中 “挪用”。从过往数据来看,本地生的 15,000 个资助学额池始终保持稳定,从未出现缩减情况。

值得关注的是,香港政府在 7 月底已对资助学额的申请资格及学费标准进行调整。调整后,入读港八大的学生实际分为三个独立招生池,各池名额、适用人群及要求均有明确划分:

招生池1:15,000 个本地生资助学额

香港 8 所教资会资助高校(即 “港八大”),每年面向本地生的大一学士学位资助学额固定为 15,000 个。

从教育局 2024 年初回复立法会的信息可知,过去数年,以 DSE 成绩入读该类资助课程的本地生占比约八成,剩余两成则面向修读 A-Level、IB 等国际课程的本地考生。

适用人群:持有香港永居身份、无条件逗留签证、单程证,或持受养人签证(首次获签时未满 18 岁,且满足居港 2 年要求)的学生。

招生池2:约 7,500 个非本地生学额

非本地生学额限额经历了两轮明确调整:2024/25 学年起,从原本相当于本地学额的 20% 提升至 40%;2026/2027 学年起,将进一步增至 50%—— 按 15,000 个本地资助学额计算,对应非本地生学额约为 7,500 个。

适用人群:无香港身份,或持受养人签证(首次获签时已满 18 岁)的学生。

招生池3:约 600 个暂不符合资助资格学额

2028/29 学年起,新规对 “暂不符合资助资格的受养人考生” 作出明确安排:这类考生虽属本地生范畴,但若想竞争 15,000 个政府资助学额并按本地生标准缴费,需在课程开课前满足 “连续 2 年居港” 要求(可通过在港修读 2 年全日制课程,或在连续居港的 2 年期间每年离港不超过 90 天实现)。

暂未满足该条件的受养子女,将由高校通过 “超额收生” 方式择优录取。

根据政策,港八大拥有 4% 的超额收生限额,按 15,000 个本地资助学额计算,对应学额约 600 个。

这类学生需按非本地生标准缴纳学费,且至少缴纳 2 年;若后续在校期间满足居港要求,可申请转为本地生学费标准。

适用人群:持受养人签证(首次获签时未满 18 岁,但未满足 2 年居港要求)的学生。

本地生优势还有吗?

非本地生学额放宽政策落地后,不少内地家长疑惑:是否还需要为子女规划香港身份?答案依旧是肯定有的。从升学竞争强度、长期教育成本、升学路径灵活性三个层面来看,香港本地生身份的优势仍未被削弱,反而在教育规划的长远性上更具价值。

一、升学竞争:本地生优势未受稀释

尽管非本地生学额有所放宽,但香港高校的招生逻辑仍保持稳定 —— 本地生录取配额约为非本地生的 2 倍,且港府在调整学额时明确强调不会对内地生有倾向性,反而是希望能够保持非本地生源招生的国际化。

这意味着,非本地生名额的增加,本质上是将竞争范围从内地扩展至全球,内地考生需与其他国家的申请者同台竞争。

二、教育成本:本地生优势显著

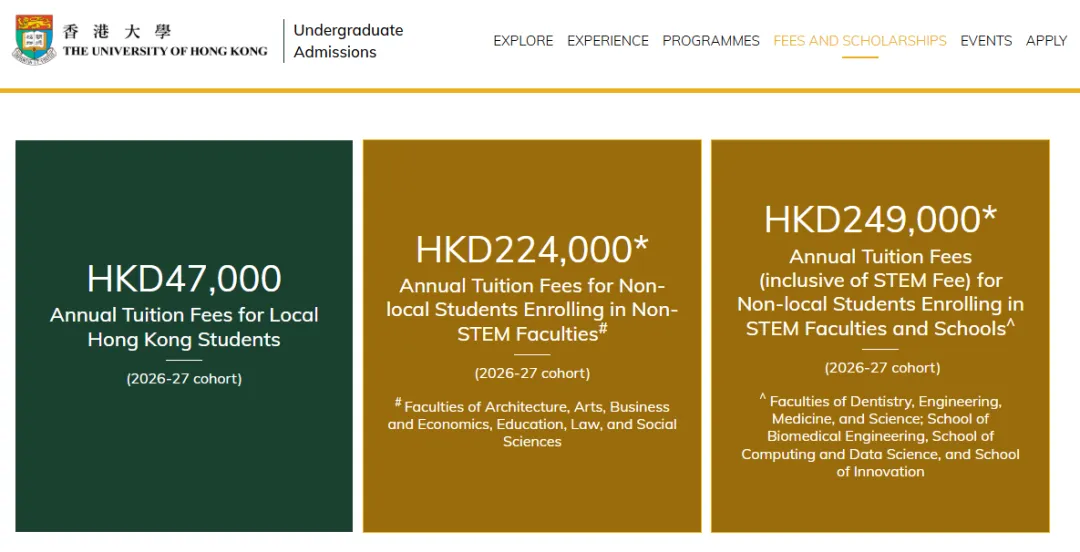

2025/26 学年,香港本地生本科学费统一为 44,500 港币,均属教资会资助范畴;而非本地生学费全为自费性质,各校收费普遍为本地生的 4.5 至 5.9 倍。

以港大 2026/27 学年学费为例,本地生学费为 47,000 港币,非本地生则按专业分类:非 STEM 专业 224,000 港币、STEM 专业 249,000 港币。

若按四年学制计算,非本地生攻读 STEM 专业的总学费,比本地生高出约 80.8 万港币,长期教育成本差距明显。

三、升学路径:港籍身份拓宽选择边界

若子女持有香港永居身份并办理回乡证,可通过两种路径申请内地高校,升学更灵活:

凭借香港 DSE 成绩申请,目前内地已有 145 所高校接受该成绩,涵盖清北复交等顶尖院校,过往数据显示,达划线门槛的考生录取率高达 66.57%;

参与港澳台联考,全国 440 余所院校(含综合性大学、专业院校)开放招生,整体报录比约 53.11%。

此外,港籍学生用 DSE 成绩申请海外高校时,部分院校会将其视为 “香港本地生源相关背景”,申请认可度比单纯的内地身份更具优势。

关键提醒:规划需提前布局!!!

若目标是让子女以本地生身份入读港校并享受全程资助,需至少提前 2 年获取香港身份,同时满足子女在港的真实居住或就读要求;结合身份办理的常规周期,建议提前 3 年启动规划。

若计划通过港籍身份申请内地高校,则需先持有香港身份满 7 年并转为永居,叠加前期办理周期,至少需提前 8 年规划时间线,避免因时间不足错失政策红利。